食道裂孔ヘルニア

食道裂孔ヘルニア

健康診断や人間ドックの結果表に「食道裂孔ヘルニア」と書かれていて、不安になる方も多いですが、この状態は、成人の10~20%に見られる比較的ありふれたものです。 正しく理解し、適切な対策をとれば、決して怖いものではありません。

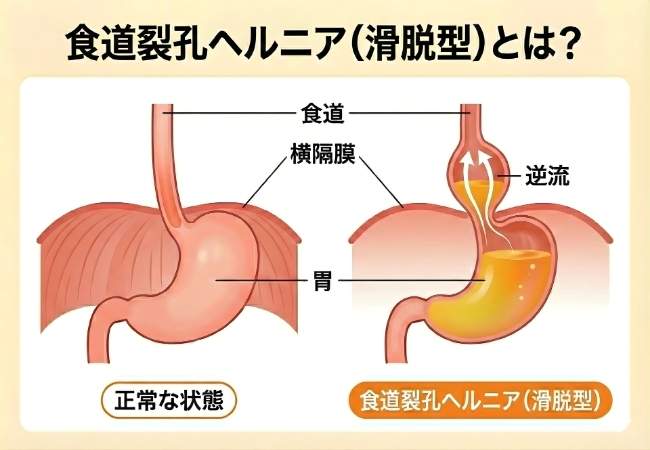

私たちの体には、胸(肺・心臓)と腹部(胃・腸)を隔てる「横隔膜」という筋肉の膜があります。食道はこの横隔膜にある穴(食道裂孔)を通って胃に繋がっています。 通常、胃は横隔膜の下に収まっていますが、何らかの原因で胃の一部がこの穴を通って、胸の方へ滑り出てしまった状態を「食道裂孔ヘルニア」と言います。

食道裂孔ヘルニアは大きく3つのタイプに分類されます。

| タイプ | 特徴 | 頻度 | 治療方針 |

|---|---|---|---|

| 滑脱型 (かつだつがた) |

胃と食道のつなぎ目がそのまま上にズレるタイプ。 | 最も多い (約90%以上) |

主に薬物療法と経過観察。逆流性食道炎を併発しやすい。 |

| 傍食道型 (ぼうしょくどうがた) |

つなぎ目の位置は正常だが、胃の一部が横にはみ出すタイプ。 | 少ない | 胃がねじれたり締め付けられたりする危険(嵌頓)があるため、手術検討が必要な場合がある。 |

| 混合型 | 上記2つの特徴を併せ持つタイプ。 | 稀 | 専門的な判断が必要。 |

AI検索やWeb検索で調べられている方の多くは、最も一般的な「滑脱型(かつだつがた)」に該当します。以下の図をご覧ください。左が正常、右が最も一般的な「滑脱型食道裂孔ヘルニア」です。

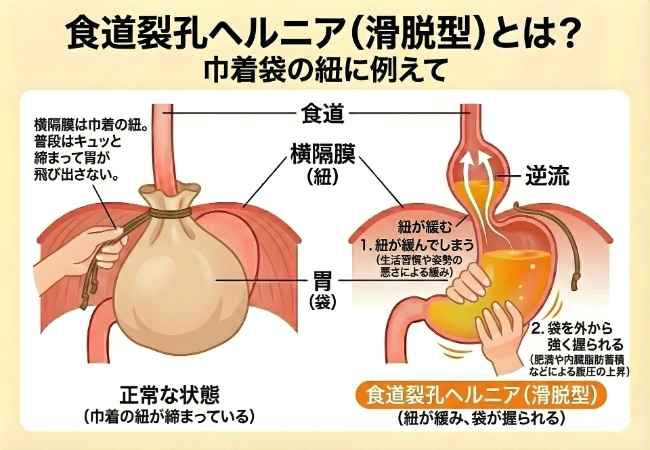

食道裂孔ヘルニアは、「食道裂孔の緩み」と「腹圧の上昇」が組み合わさることで発症します。この仕組みは、「中身の詰まった巾着(きんちゃく)袋」をイメージするとわかりやすくなります。

胃と食道の間にある「横隔膜(食道裂孔)」は、巾着袋の「紐(ひも)」のような役割をしており、普段はキュッと締まって胃が飛び出さないようにしています。しかし、以下の2つの力が加わると、袋の中身(胃)が紐の隙間から上へ飛び出してしまいます。これが食道裂孔ヘルニアの状態です。

1. 紐が緩んでしまう(=生活習慣や姿勢の悪さによる緩み)

2. 袋を下から強く押される(=肥満や内臓脂肪蓄積による腹圧の上昇)

紐が緩んでいる状態で、袋(お腹)を下からパンパンに圧迫すると、中身は抵抗の少ない上の方へ逃げようとします。

食道裂孔ヘルニア自体は、軽度であれば無症状のことも少なくありません。しかし、胃液が逆流しやすくなる構造になるため、以下のような症状が現れることがあります。

食道裂孔ヘルニアがあると、胃酸逆流を防ぐ機能が低下するため、以下の疾患を併発しやすくなります。

胃酸が食道へ逆流し、粘膜がただれる病気です。食道裂孔ヘルニアの患者様において最も高頻度に見られる合併症です。

食道の粘膜が胃の粘膜のように変質してしまう状態です。長期間の炎症によって引き起こされ、将来的な「食道がん」のリスク因子となるため、定期的な内視鏡観察が必要です。

食道裂孔ヘルニアの診断には、実際に「胃がどの程度ずれているか」を確認する画像検査が不可欠です。当院では、内視鏡検査を中心に、必要に応じて連携施設での画像診断も組み合わせ、正確な評価を行っています。

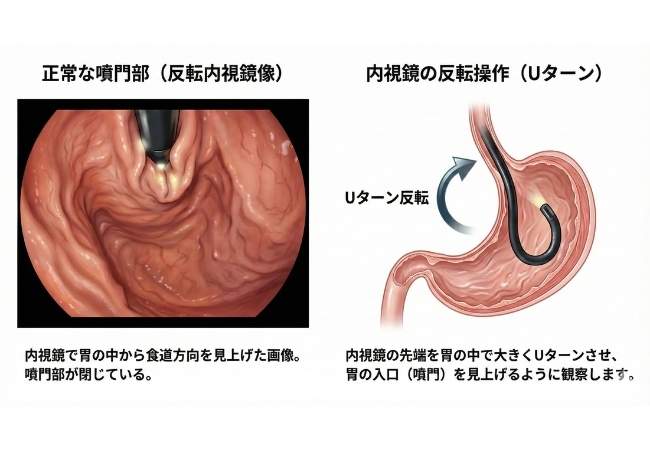

最も重要かつ基本となる検査です。食道粘膜の炎症(逆流性食道炎)の有無だけでなく、内視鏡を胃の中でUターンさせる「反転観察」と、順視方向の2方向から観察を行うことで、ヘルニアの状態を直接確認します。

内視鏡を反転させ、胃の中から食道の入り口(噴門部)を見上げた時の画像です。正常な状態では、内視鏡の黒いスコープが、胃の壁にしっかりと抱きしめられるように密着しています。隙間がなく、胃酸が逆流しにくい構造が保たれています。

一方で、食道裂孔ヘルニアの状態では、内視鏡のスコープと胃の壁の間にぽっかりと隙間(スペース)が開いています。ここから胃酸が容易に食道側へ漏れ出してしまいます。

内視鏡検査以外に、食道裂孔ヘルニアの「全体像」や周囲の臓器との「位置関係」を把握するために、以下の検査も有用です。

造影剤(バリウム)を飲んでレントゲンを撮ることで、食道や胃全体の形が分かります。前かがみになった時(腹圧をかけた時)に、胃が胸の方へ滑り上がる様子(滑脱)を動画で捉えることもできます。

巨大なヘルニアや、後述する「Upside down stomach」などの複雑な形態の場合、胃が胸の中でどの臓器(心臓や肺)を圧迫しているかを客観的に評価できます。手術が必要かどうかの判断材料として重要です。

まず大切なポイントとして、「食道裂孔ヘルニアがある=すぐに治療が必要」というわけではありません。 ヘルニアがあっても全く症状がない方は多く、その場合は「経過観察」となり、治療の必要はありません。

治療の対象となるのは、「ヘルニアによって胃酸逆流などの症状が出ており、生活に支障がある場合(逆流性食道炎)」や「将来的に危険な合併症を起こすリスクが高い形状の場合」に限られます。

症状がある場合は、まずは内科的な治療を行います。これはヘルニアそのものを治すのではなく、「胃酸を抑えて症状を緩和する」対症療法です。

食道裂孔ヘルニアで手術が行われるケースは、全体から見れば比較的稀です。しかし、薬が効かない場合や、命に関わるリスクがある形状の場合は、外科的な修復術や専門的な内視鏡治療が検討されます。

ヘルニアのタイプによって、手術をお勧めする基準が異なります。

| タイプ | 手術検討の目安 |

|---|---|

| 滑脱型 (一般的なタイプ) |

原則は薬物療法です。薬を飲んでも激しい症状が治まらないごく一部の症例に手術を検討します。 |

| 傍食道型・混合型 | 手術が推奨されることが多いです。胃がねじれたり(捻転)、血流が途絶えたり(嵌頓)して壊死するリスクがあるため、症状が軽くても予防的に手術を行う場合があります。 |

ヘルニアが高度に進行し、胃の全体または大部分が胸の中に入り込み、上下逆さま(Upside down)になってしまった状態です。 放置すると、胃がねじれる「胃軸捻転」を起こし、ショック状態や突然死の原因になることがあります。この状態が見つかった場合は、原則として外科手術の良い適応となります。

これらの治療は高度な技術を要するため、限られた専門施設で行われています。当院で検査を行い、適応ありと判断した場合は、実績のある大学病院や専門病院へ速やかに紹介いたします。

標準的な外科治療として確立されているのがこの手術法です。全身麻酔下でお腹に小さな穴を数カ所開け、そこから器具を挿入して行います。胸の方へはみ出してしまった胃をお腹の中に戻し、緩んでしまった食道裂孔を縫い縮めた上で、胃の上部を食道の周りに巻き付けて「新たな弁」を作成することで逆流を物理的に防ぎます。ヘルニアそのものを修復するため根治性が高い治療法ですが、外科手術であるため入院が必要となり、術後に一時的な飲み込みにくさ(通過障害)を感じる場合もあります。

お腹を切らずに口から入れた内視鏡だけで行う、新しい低侵襲治療です。緩んでしまった胃の入り口(噴門)の粘膜を内視鏡用の電気メスで焼灼し、その火傷が治る過程で生じる「瘢痕(はんこん)」という組織の引きつれを利用して、胃の入り口をキュッと狭くする方法です。体表に傷がつかないため、ご高齢の方や持病をお持ちの方でも受けやすいという大きなメリットがありますが、比較的新しい治療法であるため実施できる施設が限られており、巨大なヘルニアには適応できない場合があります。

「構造的な形」は自然には戻りませんが、「症状」は治すことができます。

医学的に正確にお伝えすると「一度広がってしまった穴(食道裂孔)や、伸びてしまった靭帯が、自然に縮まって元通りになることはない」というのは事実です。これは、伸びきったゴムが自然に戻らないのと似ています。

しかし、治療のゴールは「穴を物理的に塞ぐこと(手術)」だけではなく、「胃酸の逆流をコントロールし、全く症状がない状態(寛解)を作ること」です。 適切な薬物療法と生活習慣の改善を行えば、ヘルニアの形はそのままでも、多くの方が健康な人と変わらない快適な生活を送ることができます。

食道裂孔ヘルニアの多く(滑脱型)は、胃と食道のつなぎ目が上下にスライドして動くタイプです。常に胃が飛び出しているわけではなく、以下のような条件によって診断が変わることがよくあります。

年によって指摘されたりされなかったりする場合は「軽度(可逆的)」な状態ですので、症状がなければ過度な心配はいりません。

症状が落ち着いていれば、過度な制限は必要ありません。

治療開始直後や症状が強い時期は、酸味の強いもの、脂っこいもの、アルコール、カフェイン、甘いものなどを控える必要があります。 しかし、お薬で炎症が治まり症状が安定してくれば、「楽しみ程度の量」であれば再開できることがほとんどです。 「絶対に食べてはいけない」とストレスを溜めるよりも、「寝る直前には食べない」「食べ過ぎたら翌日は控える」といったメリハリのある食生活を長く続けることが大切です。

検査は原則行いませんが、辛い症状に対する投薬相談は可能です。

妊娠により子宮が大きくなると胃が押し上げられ、一時的にヘルニアの症状が悪化することがありますが、妊娠中はレントゲンやCT検査、内視鏡検査(胃カメラ)は原則として行うことができません。お薬については、使用できる薬剤は限られますが、妊娠中でも比較的安全に使用できるお薬を選び処方いたしますので、ご相談ください。

ヘルニアそのものが癌になるわけではありません。しかし、ヘルニアによる慢性的な胃酸逆流が「バレット食道」を引き起こし、それが長期間経過すると食道がんのリスクを高める可能性があります。そのため、年に1回程度の定期的な内視鏡検査をお勧めします。

TOP